|

|

Figures de l'Aviation |

|

|

Chennault Clair Lee

LA TÊTE DU TIGRE Clair Lee Chennault commanda les fameux « Tigres volants », composés de volontaires américains luttant en Chine contre l'invasion japonaise. Diplômé de l'université d'État de Louisiane, Clair Lee Chennault (né en 1890 à Commerce, au Texas) poursuivait, avant qu'éclate la Première Guerre mondiale, une modeste carrière d'instituteur. Après avoir exercé quelque temps les fonctions d'inspecteur dans une usine de fabrication de ballons, il s'engagea dans l'armée de terre puis s'intéressa à l'aéronautique. En 1917, date de l'entrée en guerre des États-Unis, il fut envoyé dans une école d'officiers et y obtint ses galons de sous-lieutenant. Il ne put cependant réaliser son ambition de devenir pilote qu'après le conflit. Il fut alors affecté à l'école de Maxwell Field (Alabama), où les aviateurs se familiarisaient avec les tactiques de la chasse. Chennault sortit de cet établissement avec des idées bien arrêtées sur la question. Il se montra dès lors le partisan le plus acharné de l'aviation de chasse et insista sur le rôle capital qu'elle pouvait être amenée à jouer dans la défense aérienne des nations. Cette thèse, Chennault devait la soutenir avec une telle véhémence qu'elle l'obligea à quitter l'armée. Le parallèle avec l'affaire Mitchell ne manque pas de frapper. Les conceptions du général américain en matière de bombardement stratégique l'amèneront devant une cour martiale au cours de l'année 1925. Ces deux événements ne peuvent être dissociés. Ils démontrent parfaitement l'éternelle opposition entre les novateurs et les conservateurs, opposition qui aboutit le plus souvent à l'ostracisme des premiers. Clair Lee Chennault tenta par tous les moyens de mettre en évidence la supériorité de l'aviation de chasse. La patrouille acrobatique qu'il forma avec deux autres pilotes, Billy MacDonald et Luke William-son, n'avait d'autre but que de démontrer la puissance et la souplesse du chasseur. Chennault et ses compagnons exécutèrent d'incroyables tours de force et des figures audacieuses. Pour dangereux qu'ils fussent, ces exercices entraient, de l'avis des trois hommes, dans le cadre de la formation au combat dans les airs. Le « trapèze volant » de Clair Lee Chennault se rendit bientôt célèbre à travers tout les États-Unis et produisit une très grosse sensation lors des manoeuvres panaméricaines de Miami en 1936. Parallèlement, Chennault étudia dans le détail les théories de la guerre dans les airs. Il se trouva pris au milieu du conflit virulent qui opposait le War Department et la Navy quant au développement et au financement de l'aviation militaire. Certains considéraient le chasseur comme une réminiscence du passé et portaient le bombardier aux nues. Pour Chennault, l'avion de chasse armé de canons était le nec plus ultra. Une telle machine pouvait s'opposer avec succès à n'importe quel bombardier, pour peu que les pilotes fussent correctement formés et en connussent les points faibles (moteurs et réservoirs de carburant). En fait, l'officier américain était un farouche adversaire du croiseur aérien imaginé par le précurseur italien Douhet et, dans un sens, il ne se trompait pas. La guerre d'Espagne constitua, en effet, un réveil cruel pour tous les partisans du général italien, en particulier pour l'état-major aérien français, qui avait mis au point le fameux programme du BCR (bombardier, combat, reconnaissance).

L'activité de Chennault ne se limita pas à ce seul domaine. En 1926, il projeta également de transporter par air des unités de parachutistes et de les larguer sur les arrières de l'ennemi. Il développa ensuite sa doctrine sur la chasse en soutenant que des chasseurs seraient un jour capables d'assurer l'escorte des bombardiers à long rayon d'action. S'il rencontra peu d'audience aux États-Unis, de nombreux gouvernements étrangers lui demandèrent de venir mettre en pratique, chez eux, ses idées révolutionnaires sur les troupes aéroportées. Les Soviétiques lui proposèrent un contrat de cinq ans. Chennault, qui ne voulait pas perdre la nationalité américaine, refusa. Sa position devint cependant intenable et, en 1936, déçu, aigri et malade, il quitta l'armée avec le grade de commandant. Sa carrière militaire semblait irrémédiablement compromise et son nom destiné à sombrer dans l'oubli. Mission en Chine A quarante-six ans, Chennault apparaissait comme un homme fini. Quelques sociétés de constructions aéronautiques sollicitèrent sa collaboration. Le défenseur de la chasse, peu désireux de terminer sa vie active derrière un bureau, leur répondit par la négative. Mais il se montra intéressé par des propositions venues de Chine. Nombreux étaient, en effet, les pilotes de l'Air Corps qui étaient passés au service du général nationaliste Chang Kaï-chek pour former les pilotes chinois au combat aérien. Ces hommes ayant demandé à Chennault de venir les rejoindre, ce dernier accepta. Le ter mai 1937, il partait pour la Chine où il arriva alors que les relations sino-japonaises étaient au plus bas. Chang Kaï-chek craignait alors une reprise de la guerre, et l'état de son aviation l'inquiétait au plus haut point. Il offrit à Chennault un contrat de trois mois, à mille dollars par mois (soit trois fois la solde d'un capitaine de l'armée américaine), pour inspecter les écoles et les unités de l'aéronautique chinoise afin d'en sélectionner les meilleurs éléments. L'Américain visita les centres de Luoyang (Lo-yang) et de Hangzhou (Hang-tcheou) et il put se rendre compte de la basse qualité des pilotes, dont la plupart avaient été choisis par la mission militaire italienne du général Scaroni en 1934. En outre, le parc aéronautique chinois était dans un état lamentable. La plus grande partie des avions achetés à prix d'or par le gouvernement chinois étaient démodés depuis de nombreuses années. Les pays occidentau France, Allemagne et Italie avaient trouvé en chine un moyen facile et rentable de se débarrasser de tous leurs appareils périmés. Si bien que l'aviation chinoise était incapable de faire face à la puissance aérienne japonaise.

En juillet 1938, les autorités chinoises eurent l'idée de créer une escadrille internationale formée de volontaires. Bien que sceptique, Chennault s'installa à Hankou (Han-k'eou) pour accueillir tous ceux qui désiraient faire partie de cette unité. Son objectif essentiel restait la création d'une aviation indépendante. La plupart des hommes qui répondirent à l'appel du gouvernement chinois avaient pour mobile des considérations pécuniaires bien plus que politiques. Ils provenaient de tous les horizons : aventuriers, personnages assez louches, jeunes gens qui voulaient échapper au milieu familial. Certains, même, n'avaient jamais touché un avion de leur vie. Avant même sa première sortie, et à la suite d'une indiscrétion, l'escadrille internationale fut détruite sur sa base par les bombardiers nippons. Il fallait donc reprendre le problème à son point de départ. La mission militaire soviétique envoyée en Chine par Staline, que l'expansion japonaise en Asie inquiétait, ne résolut rien. Mme Chang Kaï-chek demanda alors à Chennault de fonder une école d'aviation et de former les pilotes chinois selon les méthodes américaines. Le colonel accepta, mais, en octobre 1938, l'avance japonaise l'obligea à se replier dans le Yunnan, jusqu'à Kunming (K'oueng-ming). De son côté, le gouvernement de Chang Kaï-chek dut s'établir à Chongqing (Tch'ong-k'ing).

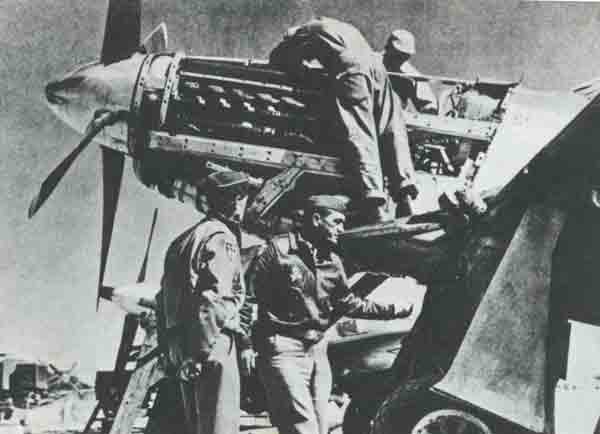

L'American Volunteers Group et la 14th Air Force Mais bien vite, comme beaucoup d'Occidentaux ayant vécu au contact de la Chine, il se sentit de nouveau attiré par le « mirage oriental ». En janvier 1940, Chennault était de retour à Kunming. La situation avait alors considérablement évolué. Les Japonais menaient une guerre aérienne sans merci. Les avions chinois ne pouvaient s'opposer à ce déferlement. L'occupation de l'Indochine par les forces japonaises devait donner l'alerte aux États-Unis. Elle montra au président Roosevelt la nécessité de soutenir au moins matériellement la Chine. Au mois d'octobre 1940, Chennault fut convoqué par Chang Kaï-chek, qui lui annonça son intention de créer une nouvelle force de volontaires utilisant les meilleurs appareils américains. En novembre 1940, accompagné du général chinois Mou, le colonel américain partit pour Washington dans le but de recruter des pilotes et d'acheter les avions indispensables à la lutte. Il avait déjà conçu un vaste plan de réorganisation de l'aviation chinoise, dont le groupe des volontaires américains devait constituer l'ossature. Début 1941, il visita les fabriques d'armement et les usines de constructions aéronautiques des États-Unis. Or, à cette époque, le seul avion de chasse que le gouvernement américain semblait disposé à céder aux Chinois était le Curtiss P-40 que Chennault, qui ne pouvait refuser, trouvait trop lourd et peu maniable. Le service chinois chargé d'acquérir le matériel de guerre, la China Defence Supplies Corporation, dut passer par une compagnie américaine installée en Chine, la Central Aircraft Manufacturing .Company. Une centaine de P-40, dont les Britanniques n'avaient pas voulu, furent ainsi mis à la disposition de la Chine. Leur achat fut facilité par la promulgation, en mars 1941, de la loi prêt-bail. Le recrutement des pilotes de nationalité américaine posa cependant de sérieux problèmes à Chennault, car les États-Unis avaient proclamé leur neutralité et ne désiraient pas voir surgir des complications diplomatiques avec le Japon, comme cela avait été le cas en 1938. Une astuce juridique permit de tourner la difficulté. Chennault réussit à convaincre une quarantaine d'hommes qui venaient tout juste d'être libérés de leurs obligations militaires dans l'Air Corps et dans la Navy ou l'aviation des Marines. Il recruta également cent cinquante mécaniciens, armuriers et autres spécialistes. Ces forces, qui prirent la dénomination d'American Volunteers Group (AVG), allaient connaître la célébrité sous le nom de « Flying Tigers », les « Tigres volants ». L'AVG naquit à la fin du mois de juin 1941. Immédiatement, les difficultés surgirent. Chennault dut longuement négocier avec les autorités britanniques, préoccupées elles aussi par les réactions japonaises, pour obtenir l'autorisation d'entraîner ses pilotes sur un petit aérodrome asphalté perdu au coeur de la jungle birmane. En outre, seuls quatre-vingt-dix des cent appareils achetés aux États-Unis étaient parvenus à Rangoon. Les caisses qui contenaient les avions démontés avaient été laissées à l'abandon dans un coin du port pendant plus d'un mois.

L'attaque japonaise sur Pearl Harbor et contre les possessions britanniques et américaines dans le Pacifique eut au moins le mérite de clarifier d'une façon définitive les relations de Chennault avec les autorités anglaises. Devenu entre-temps Brigadier-General dans l'armée chinoise, l'officier américain pouvait se montrer satisfait des résultats. Il avait donné à sa force disparate de volontaires une excellente cohésion morale et était parvenu à lui inculquer toutes ses idées tactiques sur l'emploi de l'aviation de chasse. Chennault disposait à Kunming de deux squadrons chargés de protéger la route de Birmanie par laquelle transitait tout le ravitaillement destiné à la Chine de Chang Kaï-chek. Il reçut quelques Hurricane de la Royal Air Force, mais, le 5 mars 1942, seule une douzaine d'appareils étaient susceptibles de s'opposer au raz-de-marée japonais qui submergeait la Birmanie. Cependant, du début des engagements jusqu'à la chute de Rangoon, le 8 mars 1942, l'AVG réussit à abattre cent cinquante avions nippons. Malgré l'opposition de plus en plus affirmée du général américain Stilwell, commandant les troupes terrestres en Chine, Chennault parvint à faire admettre progressivement ses idées et à susciter l'intérêt du président Roosevelt.

Il fut réinscrit sur la liste des officiers d'active de l'armée américaine en dépit de l'hostilité que lui portaient une partie des responsables militaires de Washington. Le 19 juillet 1942, l'AVG fut dissous. Une partie des volontaires rejoignirent les États-Unis, tandis que les autres continuaient à se battre au sein de l'aviation chinoise, dont ils constituèrent le 23th Fighter Group. Ils formèrent ensuite le noyau de la 14th Air Force. En 1945, Chennault quitta la Chine pour la Louisiane. Son départ fut marqué par des manifestations d'amitié de la part des Chinois, qui lui exprimèrent à cette occasion leur attachement et leur amitié. Arrivé aux États-Unis avec sa femme d'origine chinoise, Chennault abandonna encore une fois le service actif. Lorsque la guerre entre Chang Kaï-chek et Mao Tsé-toung éclata, il reforma un nouveau groupe de volontaires qui prit le nom de China Air Transport, puis de Flying Tigers Line, et dont les avions ravitaillèrent les populations chinoises touchées par les combats. En 1949, le défaite du régime de Chang Kaï-chek était consommée et les communistes prenaient en main le destin de la Chine. Définitivement cette fois, Chennault laissa derrière lui le pays où il avait passé, comme il le dit lui-même, les années les plus exaltantes de sa vie. Il mourut, à peu près oublié, en 1958.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001